トヨタの純正ナビで、NETFLIXやYoutubeやAmazonプライムを見る方法を分かりやすく解説します。今回は、HDMI端子にAmazon fire TV Stickを接続し、ナビ画面に表示させました。HDMI端子が最初から付いている場合は、Amazon fire TV Stickを接続するだけなので説明は割愛するとして、今回は、HDMI端子が付いていない場合の方法を解説します。

簡単な流れは

①ナビの取り外し

②HDMI端子の取り付け

③ナビの設定変更

の3つだけです。

作業時間は、慣れれば1時間、初めてでも2時間程度で終わる作業量です。

ただし、いくつか気を付けないといけないポイントがありますので、実際の作業を始める前に、手順の流れをざっと見ることをオススメします。

ちなみに、ディーラーに、HDMI端子の取り付けを依頼すると20,000円~25,000円程度かかります。作業に自信が無い人は、ディーラーに頼むのも良いと思います。

今回の作業は170系のシエンタで実施しましたので、同じ車種の人は、解説通りに実施すれば簡単にできると思います。車種が違う場合は、作業の流れのみ参考にしてください。

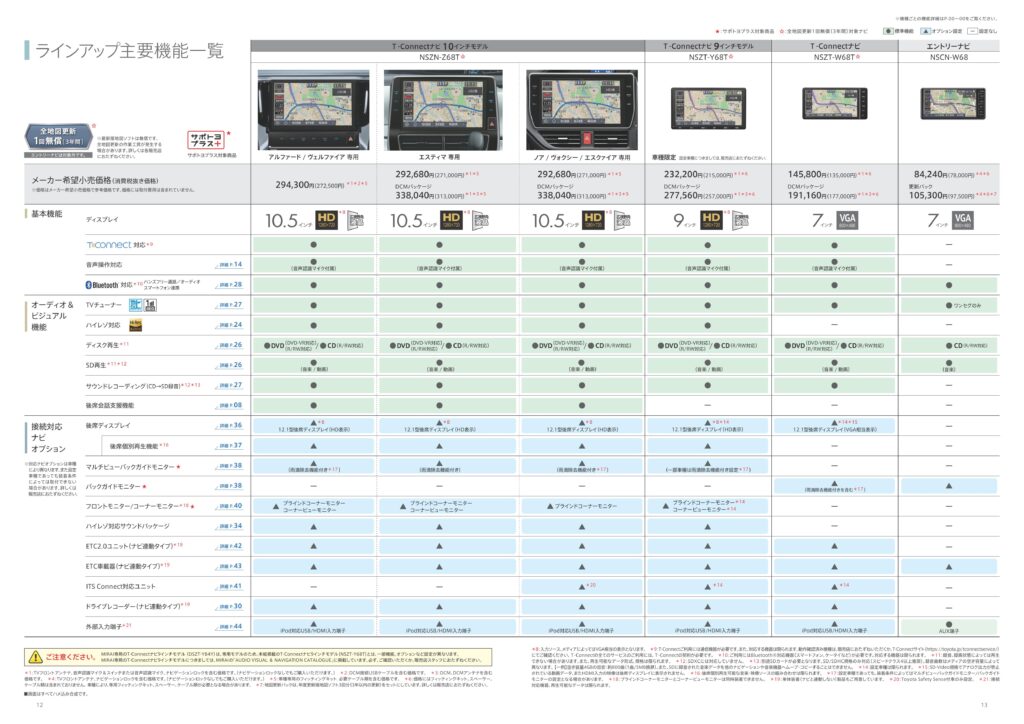

ナビの型番確認

まずは、トヨタ純正ナビの型番を確認しましょう。

私のシエンタについていたナビは、NSZT-Y68T でした。HDMI端子が取付可能かどうかは下記のトヨタのラインナップ機種一覧で確認できます。

NSZT-Y68Tの一番下の「外部入力端子」の欄に▲マークがあります。これは「オプション設定」でHDMI端子を付けることが可能という意味ですので、取付は出来るということです。

ちなみに、ナビの型番は、ナビのどこかに書いてあります。NSZT-Y68T の場合は、ナビの右下に記載がありましたので、ご自分のナビをチェックしてみてください。

※下記写真参考

HDMIケーブルと工具の準備

HDMIケーブルを準備しましょう。今回使ったケーブルはAmazonで購入できます。

ケーブルの1端が、HDMIのAタイプ、もう1端がHDMIのEタイプになっているものを使用します。

このケーブルは、下記のナビに対応しています。

【トヨタの純正ナビ】

NSZT-Y68T

NSZT-Y66T

NSZT-W68T

NSZT-W66T

DSZT-YC4T

NSZT-Y64T

【日産の純正ナビ】

MM516D

【ダイハツの純正ナビ】

NSZN-X88D

NSZN-W68D 他

今回は、ケーブルと一緒にAmazon fire TV Stickも購入しました。

次に、工具の準備をしましょう。

工具は下記のもので対応可能です。

・プラスドライバー

・マイナスドライバー

・精密ドライバーセット

・モンキーレンチ

いずれも100均で買える程度のものでも構いません。

※ホームセンターできちんとした工具を購入したほうが作業効率は高いですが…。

準備が出来たら、作業を開始します。

バッテリーのマイナス端子の取り外し

まず、作業に入る前に、バッテリーのマイナス端子の取り外しを行います。

これは、作業中に機器のショートなどのトラブルを防止するためです。

ボンネットを開けて、バッテリーのマイナス側のナットをモンキーレンチで緩めてください。

ナットが緩んだら、端子を外します。

そのままだとプラプラするので、厚手のタオル等をバッテリーのマイナス端子との間に挟んでおけばOKです。

ここで1点、注意事項です。

バッテリーのマイナス端子を外すと、車に搭載されている電装品への電力供給がストップするため、1部の電装品の設定がリセットされます。今回の170系シエンタでの作業では、時計と、ナビの設定がリセットされてしまいました。

時計は、手動で設定し直せば問題ないですが、ナビの場合、再設定には「登録番号」が必要となったために焦りました。

※作業終了時にバッテリーをつなぎ直したら、下記のような画面が出ました。

これは、ナビ設定時に設置業者が設定する項目です。ナビの説明書と一緒にグローブボックスに入っている場合もありますが、そうでなければ事前に設置業者に確認しておいた方が良いです。※ちなみに私の場合は、4桁の車のナンバーが登録番号でした。ご参考まで。

この「登録番号」が分からなければ、上記の画面から先に進むことが出来ずに、ナビ自体が使えなくなります。

バッテリーのマイナス端子を外さずに作業をすれば、このような再設定は不要となりますが、作業中の機器の破損は、保険やメーカー保証が効かない場合がほとんどですので、あくまで自己責任でご判断ください。

シフトレバーをN(ニュートラル)の位置に移動

次に、シフトレバーをN(ニュートラル)の位置に動かします。

170系シエンタの場合、ナビ周辺のパネルを外す際に、シフトレバーが邪魔になるため、P(パーキング)からN(ニュートラル)の位置に移動させる必要があります。

バッテリーを外しているため、エンジンはかかりません。通常のやり方ではシフトレバーを動かすことは出来ないため、シフトロック解除ボタンを使ってシフトレバーを動かしましょう。

これは、バッテリーが上がったときや、事故や水没などでエンジンがかからなくなったときにも役に立つ知識なので知っておいて損はないかと思います。

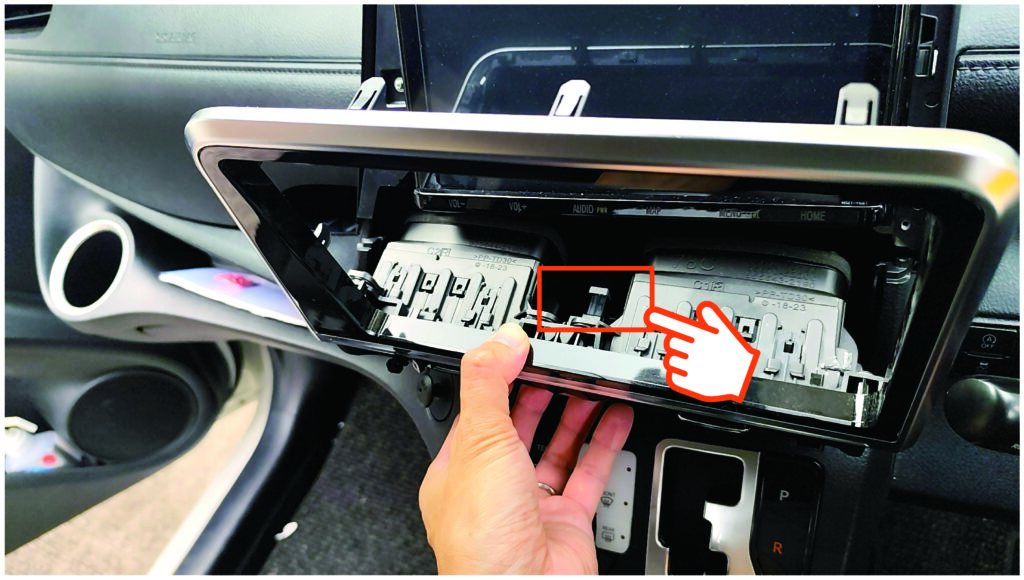

まず、マイナスドライバーを準備します。

シフトレバーの上部にある、シフトロック解除ボタンのカバーを外します。

このカバーは、被さっているだけなので、マイナスドライバーを突っ込めば簡単に外すことが出来ます。

次に、シフトロック解除ボタンの穴に、マイナスドライバーを突っ込みます。

これで、シフトレバーが動くようになるので、Nの位置に移動させましょう。

ここでも1点、注意事項です。

当たり前ですが、パーキングブレーキ(サイドブレーキ)がしっかり引かれていること確認してから作業をしてください。また、念のためフットブレーキを踏みながら、シフトをNの位置に移動させてください。

作業する車が斜面に停まっている場合、Nにシフトチェンジしたと同時に車が動く可能性があります。ご注意ください。

パネルの取り外し

まずは、ナビ回りのパネルを外しましょう。

170系シエンタの場合、手で簡単に外すことが出来ます。

まず、ナビの左上(写真の位置)に爪を突っ込みます。グリグリするとパネルが少し浮いてきます。

※爪が割れるのが嫌な人は、パネルはがしの工具を準備しましょう。

私は横着なので、手でやりました。爪は少し欠けました・・・。

次に、ナビの左下(写真の位置)に爪を突っ込み、同様にグリグリしてパネルを浮かします。

次に、ナビの右上、右下も同様にすると、パネル全体が浮いてきて取り外すことが出来ます。

パカッと外れますが、ここで1点、注意事項です。

170系シエンタでは、このパネルとハザードランプが一体になっており、ハザードランプごと取り外すことになります。このまま引っ張ると、ハザードランプの配線が切れますので、ハザードランプの配線部分のツメを押して、ハザードランプから配線を外して下さい。外す作業自体は簡単ですので、忘れないようにしましょう。

下記がハザードランプの配線を外したところです。

白い部分に、ツメがあるので、そこを押せば簡単に外すことが出来ます。

外したパネルはこんな感じです。

ナビ回りのパネルと、ハザードランプ、エアコンのダクトまでが一体となっています。

※写真は、パネルを裏から写したもの。

ナビ本体の取り外し

次に、いよいよナビ本体を取り外します。ここで、いきなりですが、1点、注意事項です。

エアコンの通風孔が丸見えの状態での作業となるため、必ず、タオルか何かで、エアコンの通風孔を塞いでください。これは、作業中にビスがエアコン内部や、パネルの内側に落ちるのを防ぐためです。

必ず、下記の写真のように、隙間が出来ないように、タオルで塞いでから作業を始めましょう。

まずは、精密ドライバーで小さなビスを外します。

下記の写真の5カ所のビスを外してください。しつこいようですが、ビス落下には細心の注意を払ってください。

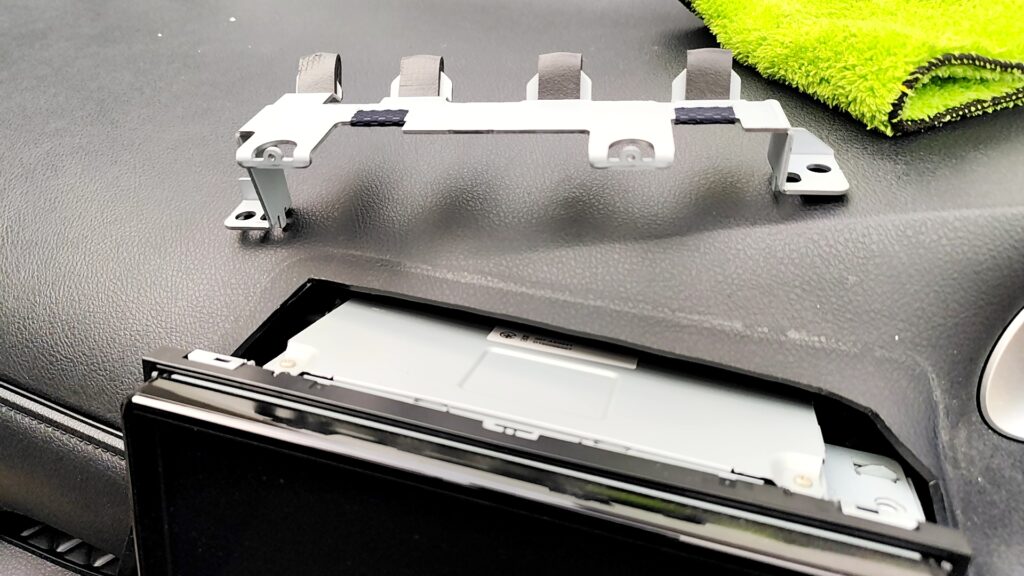

5本のビスが外れたら、黒いカバーが外れますので、手間に引いて外してください。

外した後のナビは、こんな感じになります。↓

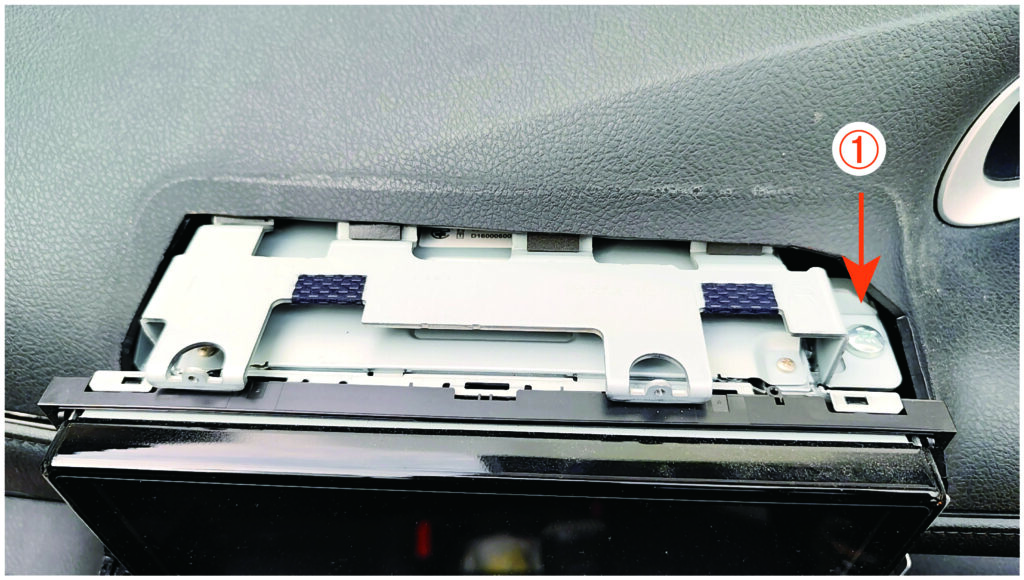

次に、ナビ上部の金具を外します。

金具の左右についているビス(写真の①と②)を、通常のプラスドライバーで外してください。

ビスが外れたら、下記写真のような金具を外すことが出来ます。

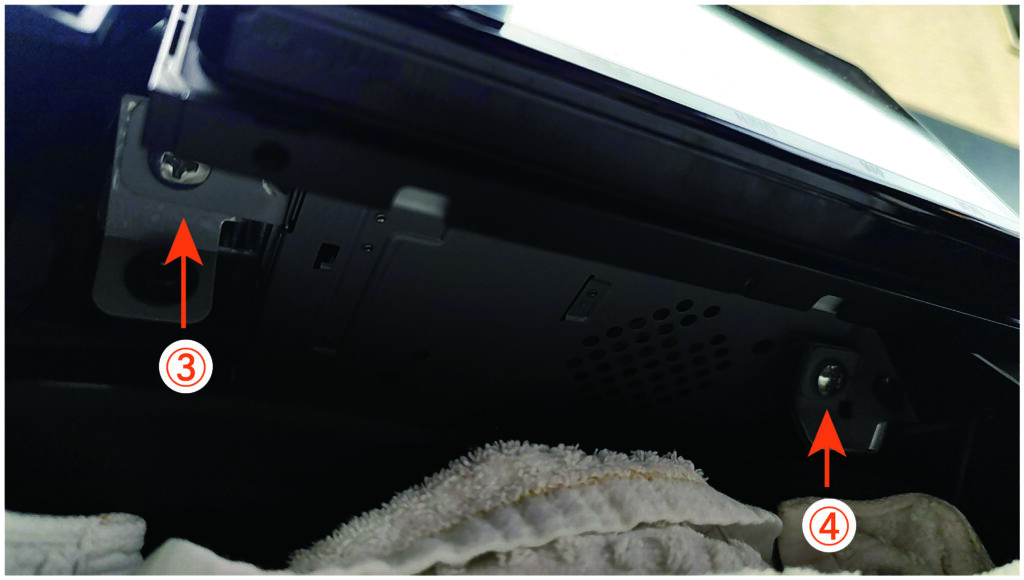

次に、ナビを下から覗き込んで、下についているビス(写真の③と④)を通常のプラスドライバーで外しましょう。

ここで、1点、注意事項です。

写真のビス(①、②、③、④)に、盗難防止用の特殊ビスが使われている場合があります。これは実際にパネルを外してみないと使われているかどうかが分かりません。もし特殊ビスが使われている場合、専用の工具が必要となり、通常のドライバーで外すことが出来ませんのでご注意ください。

※専用工具は、納車時にグローブボックス等に入っている可能性が高いです。もし見当たらない場合は、取付業者に問い合わせる必要があります。

私の場合も、事前に特殊ビスの工具がないか車内を探したのですが、見当たらなかったため、取り合えずパネルを外してみた・・・というのが正直なところです。

幸いなこと(?)に、盗難防止用の特殊ビスは使われていなかったため、通常のドライバーだけで作業が完了しました。もし、特殊ビスが使われており、専用工具が無い・問い合わせ先が分からない等の場合、「ナビ 盗難防止ビス 外し方」などで検索してみてください。ただし、専用工具が無い場合、基本的に特殊ビスを破壊して、無理やり外すこととなりますので、自己責任でご判断ください。

それでは、話を戻します。

4つのビスを取ったらナビ本体を外すことが出来ますが、外す前に、グローブボックスを取り外します。

グローブボックスの取り外し

今回の作業では、Amazon fire TV Stickをグローブボックス内に設置するため、ナビ本体を外す前に、グローブボックスを外しておきます。

外し方は簡単です。

まず、通常通りグローブボックスを開けます。

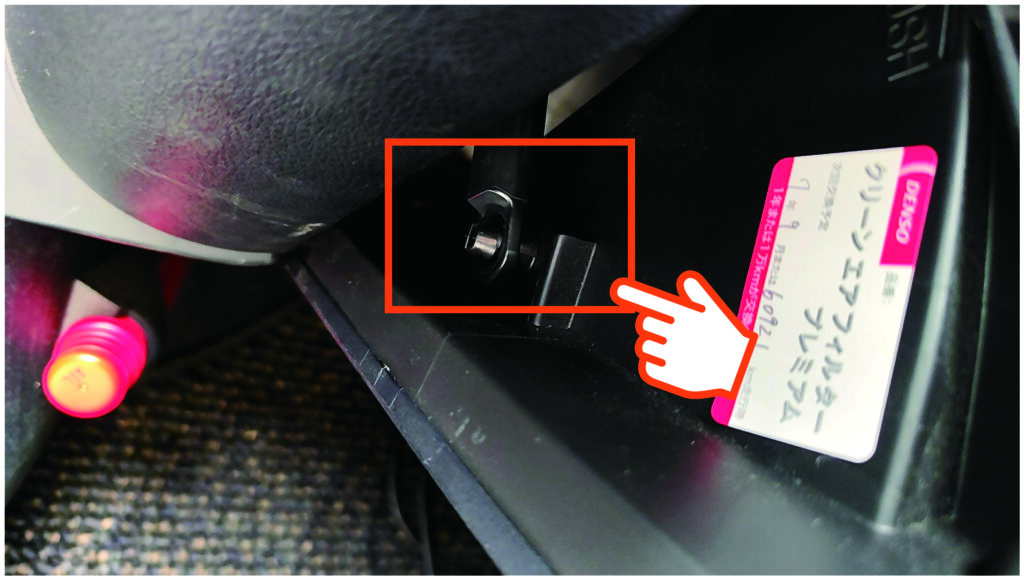

次に、グローブボックスの左側の写真の部分を外します。

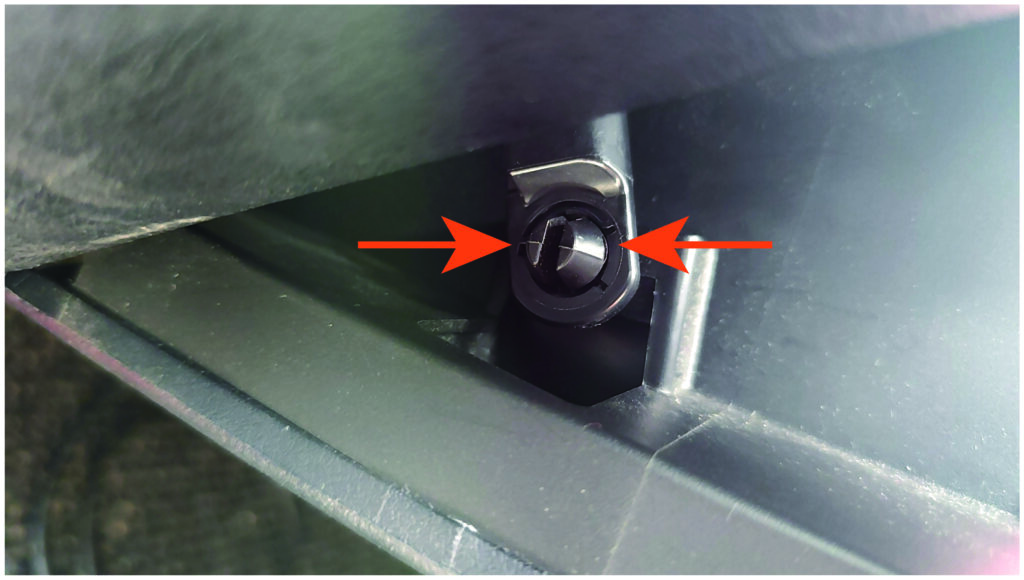

丸い部分を、指で両側から強く摘まむと、外すことが出来ます。

下記の写真が外れた状態です。

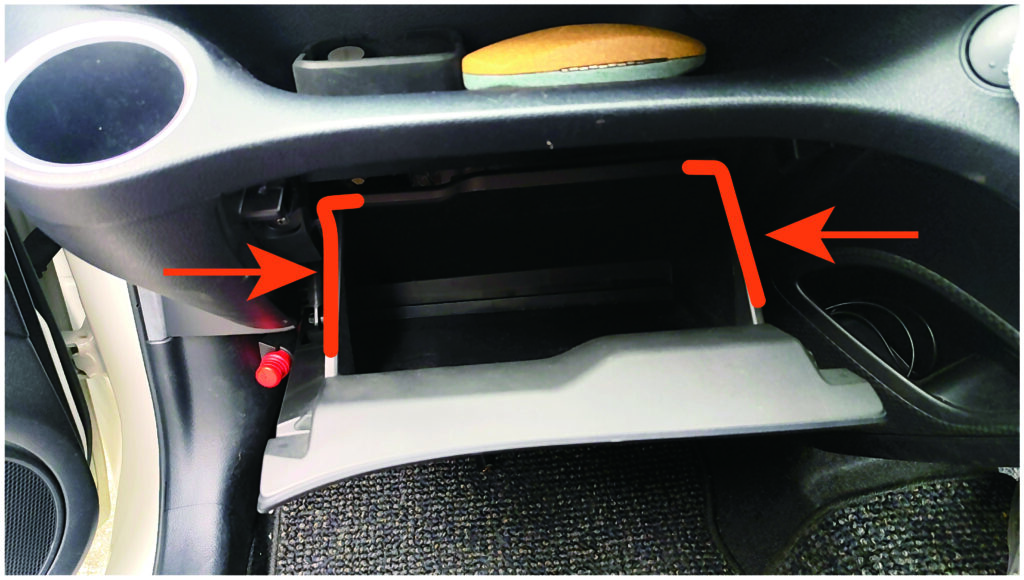

次にグローブボックス自体を左右から内側に押し込みます。

そうすると、左右のツメが外れて、グローブボックスを手前に外すことが出来ます。

ナビ本体から、パネルの裏を通って、HDMIケーブルを画面上側から出して、グローブボックス内に納めるので、ナビ本体を外す前に、グローブボックスを外しておきましょう。

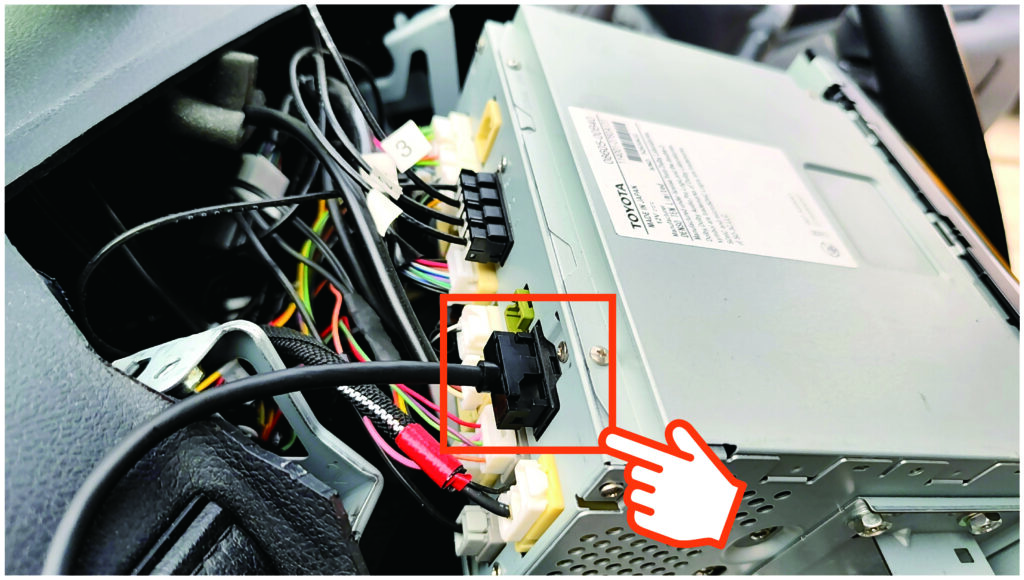

HDMIケーブルの取り付け

次は、HDMIケーブルをナビ本体に取り付けます。

ナビを固定するビスは、すべて外れている状態なので、少し上に持ち上げて手前に引っ張るとナビ本体が出てきます。

ナビの裏側に、HDMIケーブルのEタイプの方を取付ます。

※以下の画像で、HDMIケーブルを再度確認しましょう。

HDMIケーブルのEタイプ側を本体裏側の端子に「カチッ」とハマるまでしっかりと押し込みます。

配線のことが分からなくても、Eタイプの端子がハマるところは1カ所しかないため、自信を持って取り付けましょう。ここの取り付けが甘いと、この後の配線の作業中にHDMIケーブルがナビから外れて、作業をやり直す羽目になります(経験済み)のでご注意下さいませ。

Aタイプ側は、Amazon fire TV Stickを差し込むため、ナビの裏側から、グローブボックスの方へHDMIケーブルを通してから、ナビ本体を戻してください。

下記の写真のような感じです。

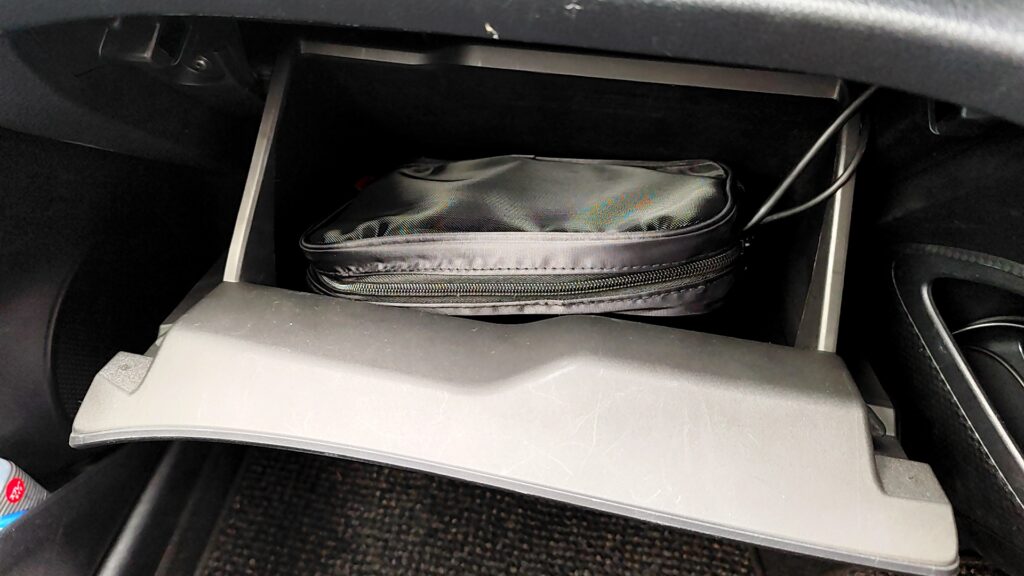

Amazon fire TV Stickの取り付け

Amazon fire TV StickをHDMIケーブルの端子に取り付けます。

電源は、USBポートからとりましょう。

USBポートからの配線も、グローブボックスの裏側を通してグローブボックス内に納めておきます。こうすることで、配線が干渉することなくグローブボックスの開閉が可能となります。

ここで1点確認しておきたいポイントがあります。

今回の取り付け方法では、Amazon fire TV Stickは、付属の専用リモコンでのみ操作可能となるため、ナビのタッチパネルは使用できません。

※もちろんAmazon fire TV Stick以外は今まで通りタッチパネルは使用できます。

そこで心配になるのは、グローブボックス内に設置したAmazon fire TV Stickが、リモコンに反応するのか・・・という疑問です。今回、私が作業した170系シエンタでは、グローブボックスを完全に閉めた状態でも、普通にリモコンでの操作が可能でしたので、ご報告しておきます。

車種が変わった場合も、恐らく問題なく使えるのではないか・・・と思います。

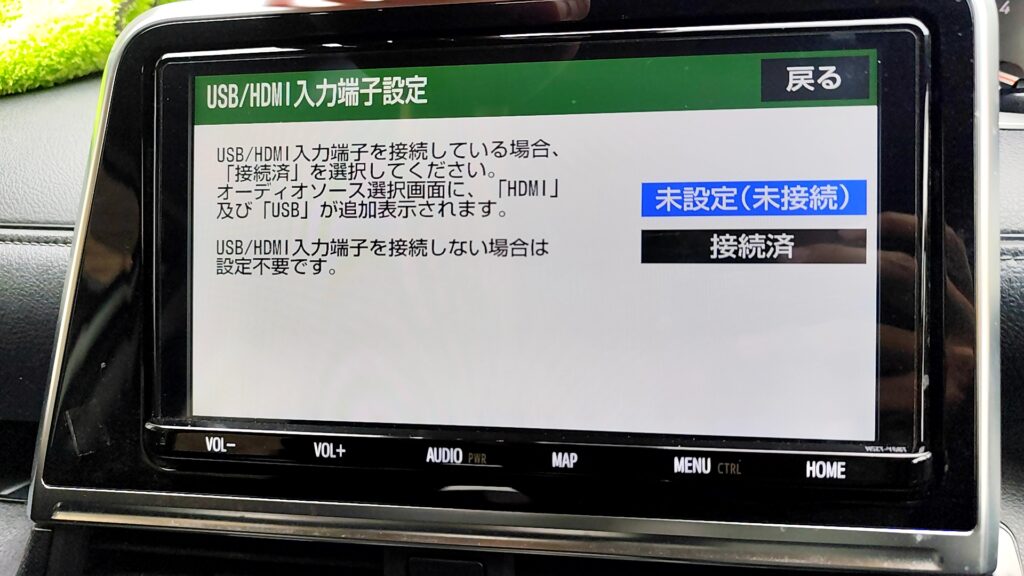

ナビのHDMI設定

ナビを外した時とは逆の順番で、元に戻したら、バッテリーのマイナス端子を取り付けましょう。エンジンをかけると、最初に注意事項として説明した「ナビの再設定画面」が起動します。登録番号を入力して、再設定を行います。

ただし、再設定と言っても、今まで設定してあったナビ情報が消えているという訳ではないため、簡単な確認だけで再設定は完了します。

最後に「ナビのHDMI設定」を行います。実はナビに新規でHDMIケーブルを設置する場合、配線しただけではナビはHDMIを認識しません。この前提を知ってないと、正しく配線してあるにも関わらず、HDMIが使えないという事態になります。

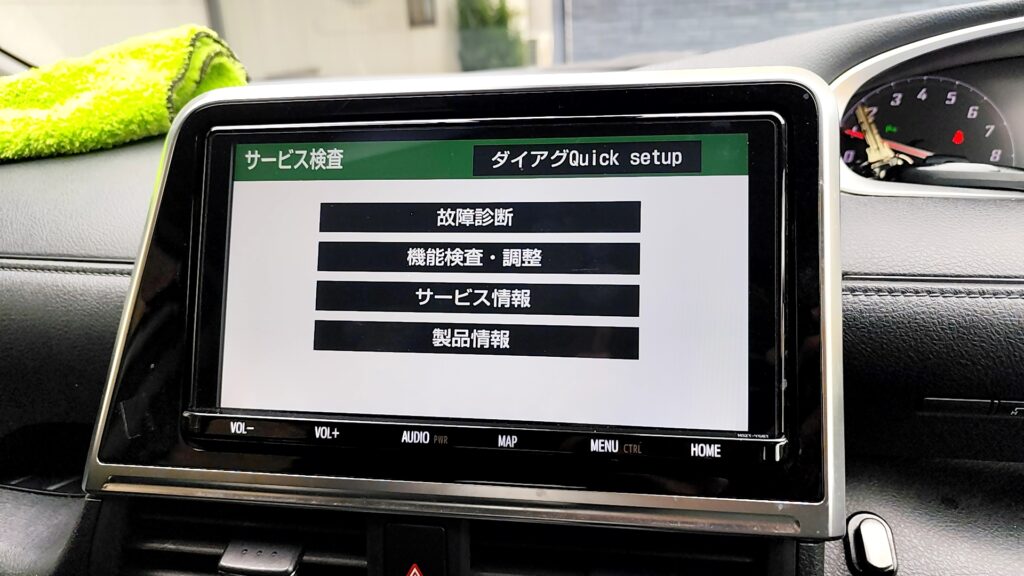

この設定をするためには、まずナビをサービスモードに切り替える必要があります。

サービスモードに切り替えるには、ナビのMAPボタンに触れながら、車のライトのON/OFFを5回程度繰り返してください。

冗談みたいな方法ですが、本気です。

サービスモードへの移行が成功した場合、下記の画面が表示されます。

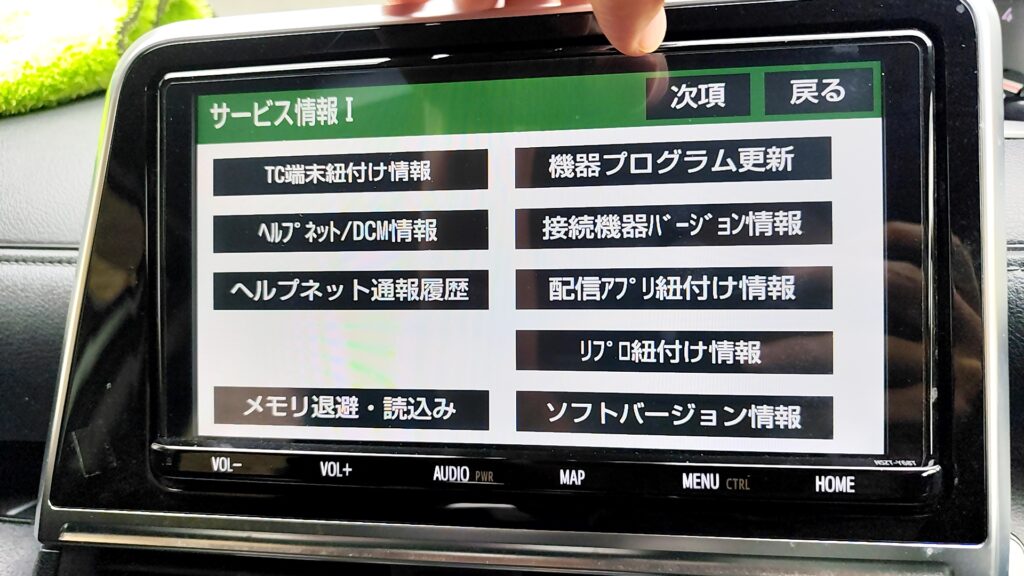

この画面が表示したら、「サービス情報」を選択します。

そうすると「サービス情報Ⅰ」という画面に切り替わりますが、ここでは「次項」を選択してください。

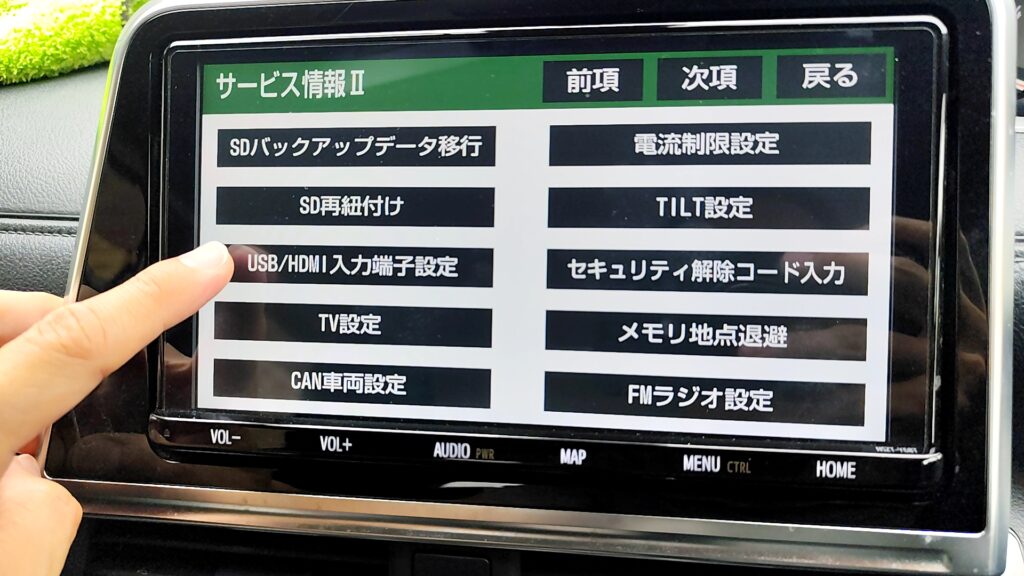

次に、「サービス情報Ⅱ」が表示されます。

この画面の「USB/HDMI入力端子設定」を選択します。

「USB/HDMI入力端子設定」の画面が表示されるので、「接続済」を選択します。

そうすると、「接続済」が青い表示に変わります。これで設定は完了です。

ナビ本体のMENUボタンを押すと、サービスモードが終了します。

ナビ本体のAUDIOボタンを押すと、今までなかった「HDMI」の表示が追加されていれば設定成功です。

最後の仕上げ

最後に、Amazon fire TV Stickの配線が邪魔にならないように、両面テープ付のフックで、写真のように仕上げました。

仕上げに使ったのは、こちらのフックです。本来はモノを引っかえるためのフックですが、フックの部分に配線がぴったりと収まるため、配線ホルダーとして利用しました。

100均等でも配線ホルダーは見かけますが、車内環境に耐えらず、両面テープが取れたりするものが多いため、こちらの商品を愛用しています。

逆に、Amazon fire TV Stickのリモコンは、ダイソーのリモコンフックで、固定しました。

リモコンは、USBポートの横に使っていないスペースがあったため、そちらに取り付けました。

さらにグローブボックス内に納めたAmazon fire TV Stick本体も、邪魔になるため、100均のバッグに入れてスッキリさせました。

作業としては以上となります。

出来るだけ分かりやすくと思い、画像付きで説明したために長くなりましたが、作業自体は本当に簡単です。いくつかある注意事項を、しっかりと事前に確認しておけば、問題なく作業完了できますので、是非試してみてください。

コメント